| Наши ресурсы |

|---|

| Коллекции |

|---|

| Межрегиональный проект |

|---|

| Федеральный проект "Цифровая культура" |

|---|

Тематические

Наш край – уникальное место. Его удивительной по красоте своей и богатству природой восхищались учёные и путешественники во все времена. Но ничуть не меньшим богатством Алтая являются люди, родившиеся здесь. Это – родина Василия Шукшина и Роберта Рождественского, Германа Титова и Михаила Калашникова, Ивана Пырьева и Екатерины Савиновой. О знаменитых земляках и людях, которые своими делами прославили Алтай, призван рассказать издательский проект «Алтай. Судьба. Эпоха».

Наш край – уникальное место. Его удивительной по красоте своей и богатству природой восхищались учёные и путешественники во все времена. Но ничуть не меньшим богатством Алтая являются люди, родившиеся здесь. Это – родина Василия Шукшина и Роберта Рождественского, Германа Титова и Михаила Калашникова, Ивана Пырьева и Екатерины Савиновой. О знаменитых земляках и людях, которые своими делами прославили Алтай, призван рассказать издательский проект «Алтай. Судьба. Эпоха».

Коллекция включает 31 документ.

Какие здесь творили мастера,

Какого достигали совершенства!

Без этого великого вчера

Немыслимо культурное наследство.

Колыванская шлифовальная фабрика (с 1949 г. – Колыванский камнерезный завод им. И. И. Ползунова) является объектом культурного наследия России федерального значения. Всестороннее изучение становления, развития и деятельности Колыванской шлифовальной фабрики представляет собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, искусства, науки, техники и социальной культуры.

Партнеры в создании коллекции: МБУК "Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае", Алтайский государственный краеведческий музей, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Государственный архив Алтайского края

Коллекция содержит 214 документов: 132 книги и статьи, 55 фотодокументов, 6 видеодокументов, 21 архивный документ.

Викторина "Камнерезное искусство Алтая"

Алтайские краеведы — увлеченные исследователи истории родного края. Они много делают для того, чтобы мы хорошо знали живую историю своей малой родины, понимали, как менялся её облик с течением времени. Чтобы помнили людей, составляющих честь и гордость Алтая: исследователей и ученых, горных инженеров и простых мастеровых, участников войн и невинно пострадавших в годы репрессий. Эта коллекция посвящена тем, кто помогает нам узнать, понять, принять и полюбить свою историю, родные места.

Коллекция содержит информацию о 20 персонах и включает 238 документов.

Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года, стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Жители Алтайского края приняли непосредственное участие в защите своей Родины. Алтайский край в годы Великой Отечественной войны, как и весь советский тыл, выполнял целый ряд очень важных функций. Во-первых, он стал базой для формирования боевых резервов. Значительный вклад в достижение Великой Победы внесли воинские части и соединения, сформированные на Алтайской земле.

Война потребовала перестройки работы всего хозяйства региона. Предприятия, эвакуированные из западных районов страны, дали мощный импульс развитию промышленности Алтая. В то же время край оставался одной из основных житниц страны, являясь крупным производителем хлеба, мяса, масла, меда, шерсти и других сельскохозяйственных продуктов.

Коллекция включает 1403 номера газеты; 535 документов: 194 книги и статьи, 313 фронтовых письма, 28 архивных документов.

Партнеры в создании коллекции: КГБУ «Государственный архив Алтайского края».; МБУК «Многофункциональный культурный центр» Мамонтовского района Алтайского края, МБУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр» Смоленского района Алтайского края, МБУК «Многофункциональный культурный центр» Солонешенского района Алтайского края, МБУК «Многофункциональный культурный центр» Угловского района Алтайского края, МКУК «Зональный многофункциональный культурный центр» Зонального района Алтайского края, МБУК «Многофункциональный культурный центр» Ключевского района Алтайского края, МБУК «Многофункциональный культурный центр» Первомайского района Алтайского края, МБУК ЦБС г. Славгорода., МКУК «Многофункциональный культурный центр» Шипуновского района Алтайского края.

Первая мировая война, растянувшаяся на несколько лет, затронула все территории России, даже такие удаленные от военных действий, как Сибирь. Война отразилась на жизни всех слоев населения Алтая и внесла коррективы во все сферы жизни. Мобилизация, снабжение войск, беженцы, военнопленные - это лишь краткий перечень проблем, появившихся в жизни простых обывателей с началом войны.

Коллекция включает 21 документ, 100 номеров журналов, 949 номеров газет.

Коллекция посвящена 85-летию образования Алтайского края.

Коллекция посвящена 85-летию образования Алтайского края.

28 сентября 1937 г. Алтайский край был выделен из состава Западно-Сибирского края.

К 1937 г. Западно-Сибирский край включал в себя территорию нынешних Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Край просуществовал до 28 сентября 1937 г.

С учетом возросшей роли Алтая в экономике страны и дальнейших перспектив его развития, по постановлению Центрального исполнительного комитета СССР от 28.09.1937 г. Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область с центром в г. Новосибирске и Алтайский край с центром в г. Барнауле. В состав Алтайского края, территория которого составляла 271,7 тыс. кв. км, вошли 55 районов (946 сельсоветов) и Ойротская автономная область (с 1948 г. – Горно-Алтайская).

Электронная коллекция «Алтайский край: страницы истории», на портале Президентской библиотеки

Виртуальная выставка «Грани земли Алтайской», на сайте Государственного архива Алтайского края

Коллекция включает 68 документов.

Семьдесят лет назад в соответствии с решением государственных органов власти страны началось массовое освоение целинных и залежных земель в районах Сибири, Урала, Поволжья, Казахстана. Освоение целины придало положительный импульс развитию сельского хозяйства, помогло превратить безжизненные и глухие степи в край развитой культуры и экономики.

Семьдесят лет назад в соответствии с решением государственных органов власти страны началось массовое освоение целинных и залежных земель в районах Сибири, Урала, Поволжья, Казахстана. Освоение целины придало положительный импульс развитию сельского хозяйства, помогло превратить безжизненные и глухие степи в край развитой культуры и экономики.

Датой начала целинной эпопеи на Алтае можно считать прибытие первого поезда с целинниками в г. Барнаул. Это событие произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года.

Коллекция включает 96 документов, 22 фотографии.

Коллекция создана по видеоматериалам мероприятий Алтайской краевой библиотеки.

Коллекция создана по видеоматериалам мероприятий Алтайской краевой библиотеки.

С 2016 года на площадке Алтайского регионального центра Президентской библиотеки проводятся различные культурно-просветительские мероприятия (Краеведческий лекторий, проект «Постигаем Алтая»). Это интересные, уникальные в своем роде встречи с авторитетными специалистами: научными сотрудниками, историками и краеведами. Каждый из них – кладезь информации об Алтайском крае, и каждый рад поделиться своими знаниями со всеми, кто интересуется нашим регионом.

В рамках лектория проходят краеведческие экскурсии, поездки по историческим местам Алтайского края и соседних регионов, посещения музеев. Такие путешествия дают возможность проникнуться атмосферой минувших событий, своими глазами увидеть исторические места родного края.

Большинство мероприятий снимается на видео и, впоследствии, создается видеофильм.

Коллекция содержит: 56 видеолекций.

В Великой Отечественной войне воины Алтая стали олицетворением несгибаемой стойкости, мужества, героизма и самопожертвования. В годы Великой Отечественной войны в Алтайском крае призваны 572 574 человека, из них 345 561 человек с начала войны по 20 сентября 1942 г. Этим объясняется, что каждый второй наш земляк не вернулся с войны.

На защиту Родины были мобилизованы: 415 803 солдата и сержанта запаса, 12 756 офицеров запаса, 9 626 женщин и 137 686 призывников 1922–1927 г.р. С учетом призывников и военнообязанных, направленных в Красную Армию в 1939 – первой половине 1941 г., общее число, принявших участие в Великой Отечественной войне, составило около 700 000 человек.

За отличие в боях и образцовое выполнение воинского долга свыше 350 000 воинов с Алтая были награждены орденами и медалями, 254 нашим землякам присвоено звание Героя Советского Союза.

Источник:

Ростов, Н. Д. Алтайский край в годы Великой Отечественной войны / Николай Ростов // Воинская слава Алтая. Книга Памяти / М-во культуры Алт. края, Упр. гос. охраны объектов культур. наследия Алт. края, Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алт. края по вопросам внутр. политики; отв. ред. Д. К. Вейн и др. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2021. – С. 8–31.

Полный текст (pdf, 21,0 Мб)

Коллекция содержит: информацию о 15 персонах; 251 документ: 162 книг и статей, 89 фотографий.

Партнеры в создании коллекции: МБУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска Алтайского края, МБУ «Центр культуры» Ельцовского района Алтайского края, МБУК «Культурно-информационный центр» Каменского района Алтайского края», МБУК «Многофункциональный культурный центр» Солонешенского района Алтайского края.

Открытие и разработка месторождений полезных ископаемых в дореволюционной России были основой для организации промышленного производства в стране, послужили стимулом к освоению Урала, Сибири и Дальнего Востока. Благодаря строительству Великой Сибирской магистрали началось ускоренное развитие горнопромышленной отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но эти тенденции были прерваны Первой мировой войной и Октябрьской революцией и осуществились уже в советский и постсоветский периоды.

Алтайский край – регион с активной издательской политикой. С 2010 г. проблемы поддержки книгоиздания, книгораспространения, чтения в регионе вышли на государственный уровень: при Губернаторе Алтайского края создан научно-консультативный совет по издательской политике. Его основная задача – выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений развития и поддержки книгоиздания в Алтайском крае, а также разработка проектов издания социально значимой художественной и краеведческой литературы. В состав совета входят писатели, представители книжных издательств, учреждений культуры, ученые Алтайского государственного университета.

Все издания обязательно поступают в государственные, муниципальные и школьные библиотеки Алтайского края. В библиотеках и школах края проходят встречи с авторами книг.

Коллекция содержит 189 документов.

Коллекция включает сведения начиная с XVIII в. об исследователях Алтайского края, внесших вклад в различные области знаний – географию, геологию, горное производство, ботанику, зоологию, историю, археологию, этнографию и т. д.

В ней представлены имена известных исследователей и путешественников, посетивших Алтай, а также имена простых служащих, горных рабочих, крестьян, внесших вклад в освоение и приумножение богатств края. Территория современного Алтайского края вошла в состав России в конце первой четверти XVIII в. Открытие полиметаллических руд определило хозяйственную структуру, социальные, культурные особенности и сферу приложения исследовательских сил. Именно этим объясняется, что многие имена исследователей причастны к открытию, описанию, использованию природных богатств края.

Коллекция содержит 114 документов и 5 подколлекций.

Садоводство в Сибири имеет свою достаточно длительную (первые печатные известия об этом относятся ко второй половине XVIII века), сложную, а порой и трагическую историю. Красноярск, Минусинск, Омск, предгорья Алтая — центры, где работали энтузиасты сибирского садоводства.

Садоводство в Сибири имеет свою достаточно длительную (первые печатные известия об этом относятся ко второй половине XVIII века), сложную, а порой и трагическую историю. Красноярск, Минусинск, Омск, предгорья Алтая — центры, где работали энтузиасты сибирского садоводства.

Николая Феофановича Кащенко справедливо называют основоположником сибирского научного плодоводства. Он объездил всю Сибирь, многих сибирских садоводов-опытников знал лично, был тесно связан с И. В. Мичуриным, заложил школу сибирских плодоводов, что впоследствии дало возможность утвердить в Сибири садоводство как отрасль сельскохозяйственного производства.

Пионерами этого важного и благородного дела в Сибири были Алексей Иванович Олониченко (Красноярск), братья Всеволод Михайлович и Владимир Михайлович Крутовские (Красноярск), Михаил Афанасьевич Лисавенко (Барнаул), Иван Прохорович Бедро (Минусинск) и многие многие другие.

Коллекция содержит 2 подколлекции, 70 документов, 205 статей, 180 фотографий, 74 рисунка.

Происходящие в государстве социальные, экономические, политические, демографические, экологические и другие процессы постоянно нуждаются в системном учете и анализе с целью планирования дальнейшего развития страны в целом и региона в частности. Регистрацией, обобщением и изучением массовых, качественно однородных социально-экономических явлений занимается служба статистического учета.

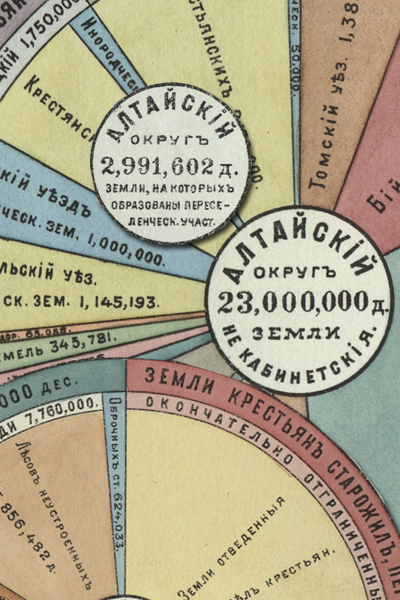

Во второй половине XIX в. Алтайский (горный) округ относился к ведомственным территориальным образованиям и входил в состав более крупной административной единицы – Томской губернии. Дореволюционный Алтай охватывал огромную территорию Западной Сибири и включал в свои границы не только земли современных Алтайского края и Республики Алтай, но и большую часть нынешних Новосибирской и Кемеровской областей, южные районы Томской области и некоторые восточные районы Республики Казахстан.

Ведомственный статистический учет в Алтайском (горном) округе был организован иначе, чем в губернской системе статистики, выстроенной по административно-территориальному принципу. Механизм статистического учета округа строился по принципу «военизированной системы управления», являясь составной частью горнозаводского механизма.

Электронная коллекция «История статистики Алтайского (горного) округа» - победитель конкурса «Наш регион : избранные страницы истории» (2020 г.), проводимого Президентской библиотекой среди своих региональных центров.

Партнер в создании коллекции КГКУ «Государственный архив Алтайского края».

Коллекция содержит 55 документов.

Сложившуюся систему календарей знаменательных и памятных дат во многом определили библиотеки, традиционно занимающиеся их подготовкой. Календари в виде плакатов еще в 1941–1951 гг. выпускала Российская национальная библиотека. Историческая библиотека в 1956 г. подготовила первый календарь всесоюзного значения.

В Западной Сибири первый календарь был подготовлен тремя областными библиотеками – Томской, Омской, Новосибирской – и издан в 1969 г.

В этом же году в Новосибирске состоялось региональное совещание библиотек Сибири и Дальнего Востока, где обсуждались вопросы создания источниковой базы и методики составления картотек дат как основы будущих календарей. От Алтайской краевой библиотеки на совещании присутствовала библиограф М. Л. Борцова, в дальнейшем посвятившая более 30 лет работы развитию краеведения на Алтае.

Коллекция включает 59 документов.

До чего люди любят карты и планы! А почему?

Да потому, что там, на картах и планах,

можно потрогать север, юг, восток и запад рукой.

©️ Рэй Брэдбери. Машина до Килиманджаро

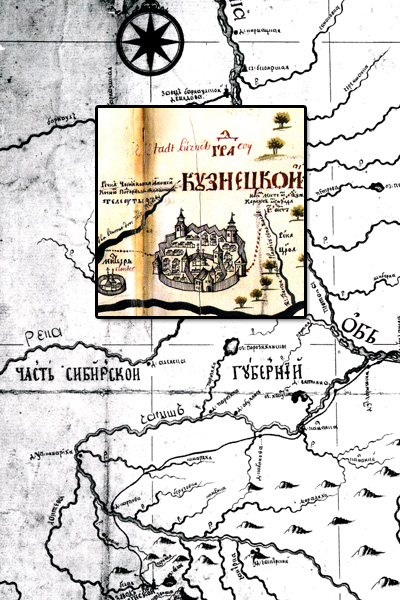

Электронная коллекция «Картография Алтая» представляет собой систематизированную совокупность электронных информационных ресурсов по общей истории картографии и картографии Алтая.

Партнеры в создании коллекции: Алтайское краевое отделение BOO «Русского географического общества», Институт водных и экологических проблем СО РАН, Институт географии АлтГУ, Туристский информационный центр Алтайского края.

Коллекция содержит 86 документов: 43 книги и статьи, 43 карты.

Коллекция сформирована из книг, принадлежавших ранее библиотекам ведомства Колывано-Воскресенских заводов (далее — КВЗ), в том числе и Барнаульской казенной библиотеке.

Коллекция сформирована из книг, принадлежавших ранее библиотекам ведомства Колывано-Воскресенских заводов (далее — КВЗ), в том числе и Барнаульской казенной библиотеке.

Библиотеки ведомства Колывано-Воскресенских заводов имели крупнейшее в Сибири в XVIII — XIX вв. книжное собрание. Общие фонды заводских собраний насчитывали к началу XIX в. 7 152 экземпляра на русском, немецком, английском, французском и других языках, что для того времени было немало. Кроме технической литературы, были здесь книги по истории и географии, философии и физике, химии и математике, книги нравоучительные и энциклопедические, а также художественная литература.

Коллекция содержит 19 книг из собрания КВЗ, 3 документа.

Культурно-просветительный союз Алтайского края, преемник культурно-просветительного отдела Алтайских кооперативов, созданного 8 апреля 1917 г. Учредители отдела Алтайский союз кооперативов и Алтайский центральный кредитный союз. Цель — просветительская работа среди крестьян в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание, а в дальнейшем — создание в селах культпросветобществ, библиотек- читален, народных домов, школ и курсов для взрослых, книжных магазинов, постановка театрального дела.

В правление отдела входили П. А. Казанский, И. В. Серышев, И. Г. Зобачев (с сент. 1917 г. — председатель правления), среди его инструкторов большевики М. К. Цаплин, В. И. Устинович. Отделу был передан еженедельный журнал «Алтайский крестьянин». После октября 1917 г. организовано издание литературной серии «Библиотека «Сибирский рассвет» в которой печатались произведения сибирских писателей и поэтов.

7 марта 1918 на конференции представителей культросветобществ учрежден Культурно-просветительный союз. О цели в Уставе записано: «содействовать дошкольному, школьному и внешкольному просвещению народа» (Устав зарегистрирован 17 сентября 1918 г.). Союз объединял местные культпросветобщества (на 1 марта 1919 г. более 200), оказывал им методическую помощь, имел книжный склад, библиотеку, мастерскую по изготовлению учебных пособий, собрание диафильмов.

В условиях гражданской войны трудно было купить бумагу, тетради, учебники. Однако продолжался выпуск книг «Библиотеки «Сибирский рассвет», вместо мало популярного, убыточного журнала «Алтайский крестьянин» начал выходить литературно-художественный журнал «Сибирский рассвет». К сентябрю 1919 г. почти все служащие союза были мобилизованы в белую армию, работу многих отделов пришлось свернуть.

Источник: Гришаев, В. Ф. Культурно-просветительный союз Алтайского края / В. Ф. Гришаев // Энциклопедия Алтайского края. - Барнаул, 1997. - Т. 2. - С. 201-202

Полный текст (pdf, 766 Кб)

Партнер в создании коллекции: Государственный архив Алтайского края

Коллекция содержит 121 документ: 58 книг и статей, 51 архивный документ, 12 номеров журнала.

Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук организован в 1973 году в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 22.04.1973 г. на базе Алтайской опытной станции садоводства.

Государственное научное учреждение Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук организован в 1973 году в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 22.04.1973 г. на базе Алтайской опытной станции садоводства.

Корни НИИ садоводства Сибири уходят в 1933 г. В это время М. А. Лисавенко при непосредственной поддержке И. В. Мичурина организовал в г. Ойрот-Тура Западно-Сибирского края (ныне г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) плодово-ягодный опорный пункт института садоводства им. И. В. Мичурина.

Коллекция содержит 12 документов, 87 фотографий и 74 рисунка.

Образ Алтая складывался в русской литературе на протяжении многих десятилетий, порой существенно меняясь. Но в любое время отечественная культура отражала всю уникальность, неповторимость и самобытность нашего края. Художественные произведения позволяют непосредственно прикоснуться к живой истории края, увидеть, как менялся его облик, узнать мысли и чувства людей, живших и бывавших здесь в разные эпохи. Они формируют целостной образ Алтая, складывавшийся в отечественной культуре на протяжении ХIХ-ХХ вв., помогают проследить осмысление основных этапов освоения русскими писателями алтайской темы.

Образ Алтая складывался в русской литературе на протяжении многих десятилетий, порой существенно меняясь. Но в любое время отечественная культура отражала всю уникальность, неповторимость и самобытность нашего края. Художественные произведения позволяют непосредственно прикоснуться к живой истории края, увидеть, как менялся его облик, узнать мысли и чувства людей, живших и бывавших здесь в разные эпохи. Они формируют целостной образ Алтая, складывавшийся в отечественной культуре на протяжении ХIХ-ХХ вв., помогают проследить осмысление основных этапов освоения русскими писателями алтайской темы.

В основу коллекции положены материалы из пятитомной антологии «Образ Алтая в русской литературе XIX-XX вв.», изданной по заказу Администрации Алтайского края в 2012 г.

Коллекция включает произведения 23 писателей, 98 документов.

27 октября 1891 г. в помещении горного собрания состоялось первое собрание членов Общества любителей исследования Алтая, сгруппировавшего вокруг себя алтайскую интеллигенцию. Первоначально членами Общества были 32 человека. Среди его активистов в первые годы были: Дмитрий Иванович Зверев, Николай Яковлевич Овчинников, Иосиф Иванович Биль, Борис Михайлович Быков, Виктор Иванович Верещагин, Сергей Порфирьевич Швецов. Наряду с профессиональными учеными действительными членами Общества были и любители, среди которых известные всем Николай Степанович Гуляев, Соломон Михайлович Великолюд, Альбин Николаевич Недзвецкий, Иван Иванович Казаринов, Павел Михайлович Юхнев, Александр Адольфович Лесневский и многие другие.

Деятельность краеведческого объединения "Общество любителей исследования Алтая" была направлена на изучение Алтайского горного округа в различных аспектах: природные богатства, вопросы переселенчества, сельского хозяйства, истории, культуры, просвещения, здравоохранения.

Электронная коллекция посвящена 130-летию со дня основания «Общества любителей исследования Алтая».

Коллекция содержит 88 документов.

Общество попечения о начальном образовании в г. Барнауле, создано 7 октября 1884 г. по инициативе прогрессивной интеллигенции во главе со ссыльным народником В. К. Штильке. В соответствии с уставом общество ставило перед собой задачи: содействовать материальными средствами открытию новых приходских училищ и улучшению положения существующих; оказывать вспомоществование беднейшим и способнейшим ученикам и ученицам приходских городских школ, помогать продолжению их учений; оказывать помощь лицам, которые откроют и будут содержать частные первоначальные школы.

15 сентября 1885 г. в снятом помещении открыта Нагорная бесплатная начальная школа, в 1886 г. для нее построено деревянное здание. Позже на окраине Барнаула открыта Зайчанская начальная школа — в обеих обучались 400 человек.

В января 1885 г. в обществе состояло 9 почетных, и 286 действительных членов, среди них врачи, учителя, купцы, чиновники, политссыльные.

Общество считалось одним из лучших в Сибири. В 1890 г. его деятельность отмечена похвальным листом Казанской научно-промышленной выставки, в 1900 г. — серебряной медалью Всемирной выставки в Париже. Прекратило свое существование в 1917 г..

Источник: Костенков, П. П. Общество попечения о начальном образовании в Барнауле. / П. П. Костенков, И. Н. Никулина // Энциклопедия Алтайского края. - Барнаул, 1996. - Т. 2. - С. 254

Полный текст (jpg, 2,88 Мб)

Электронная коллекция посвящена 140-летию со дня основания «Общества попечения о начальном образовании».

Партнер в создании коллекции: Государственный архив Алтайского края

Коллекция содержит 79 документов: 17 книг, 37 статей, 25 архивных документов.

Коллекция включает 28 открыток, 17 документов.

История российской пасхальной открытки началась в 1897 году, когда «Общество Св. Евгении» выпустило художественные пасхальные почтовые открытки.

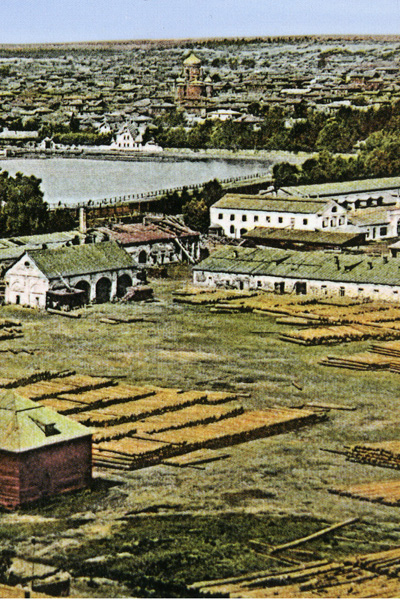

С отменой крепостного права в Российской Империи с европейской части страны массы обездоленного крестьянства двинулись в Сибирь. Правительство, в зависимости от ситуации, то ограничивало это движение, то поощряло его. С момента разрешения переселения в Алтайский горный округ до начала Столыпинской аграрной реформы (1865-1905 гг.) на его территорию прибыло порядка 670 тыс. чел. из шести десятков губерний Российской империи.

С отменой крепостного права в Российской Империи с европейской части страны массы обездоленного крестьянства двинулись в Сибирь. Правительство, в зависимости от ситуации, то ограничивало это движение, то поощряло его. С момента разрешения переселения в Алтайский горный округ до начала Столыпинской аграрной реформы (1865-1905 гг.) на его территорию прибыло порядка 670 тыс. чел. из шести десятков губерний Российской империи.

В изданном в 1890 г. сборнике «Алтай», посвященном экономическому и гражданскому развитию региона, П. А. Голубев писал: «Получив по своим ископаемым богатствам историческую известность золотого дна, Алтай, с открытием свободного переселения в последние двадцатипятилетние, превращается в житницу Сибири».

Коллекция включает 83 документа.

Уже в 1719 году русские рудознатцы, жители Томского уезда, обнаружили в предгорьях Алтая, по рекам Алею и Чарышу, богатые месторождения медных руд. В начале 1720-х гг. об открытии медных руд в верховьях Алея стало известно уральскому горнозаводчику Акинфию Демидову. 16 февраля 1726 года Берг-коллегия выдала А. Н. Демидову берг-привилегию (горную привилегию), которая позволяла «те медные руды добывать и копать... и удобный к тому медный завод... строить, где он пристойное место сыщет».

Коллекция содержит 228 документов: 36 книг, 92 статьи, 52 архивных документа (из них 13 расшифрованных документов), 38 фотографий, 10 видеодокументов.

Партнеры в создании коллекции: Алтайский государственный краеведческий музей, Алтайский государственный педагогический университет, Государственный архив Алтайского края.

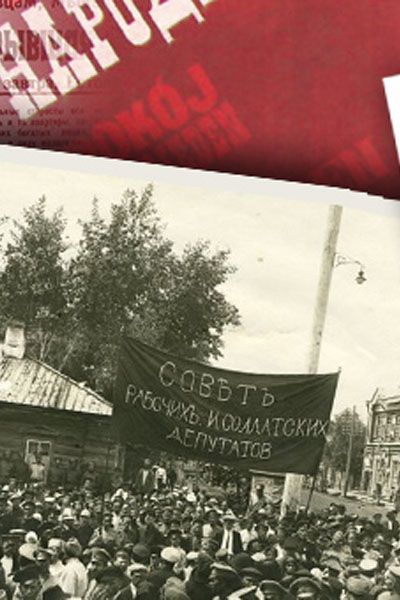

1917 г. стал переломным в истории Российского государства. Череда революционных событий, произошедших в стране начиная со свержения монархии во время Февральской революции, когда власть перешла ко Временному правительству, свергнутому в свою очередь в результате Октябрьской революции, установившей власть Советов, оказала громадное влияние на развитие России и всего мира.

1917 г. стал переломным в истории Российского государства. Череда революционных событий, произошедших в стране начиная со свержения монархии во время Февральской революции, когда власть перешла ко Временному правительству, свергнутому в свою очередь в результате Октябрьской революции, установившей власть Советов, оказала громадное влияние на развитие России и всего мира.

Все российские территории были втянуты в этот революционный водоворот. Происходила смена власти как в центре, так и на местах.

Весть о Февральской революции дошла до Барнаула 2-3 марта 1917 г. по телеграфу. 4 марта газета «Жизнь Алтая» опубликовала телеграммы о «государственном перевороте».

Коллекция включает 244 документа, 15 наименования периодических изданий, информацию о 13 персонах.

Библиотека благодарит Н. В. Кладову, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории Алтайского государственного педагогического университета, и П. А. Афанасьева, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории Алтайского государственного педагогического университета, за помощь в создании коллекции; Государственный архив Алтайского края – за предоставленные документы из собственных фондов.

Благодарим Владимира Егоровича Егорова, жителя с. Мамонтово Алтайского края, за подаренную библиотеке книгу П. С. Парфенова «Гражданская война в Сибири, 1918-1920», предположительно 1924 года издания, и материалы об авторе книги.

Коллекция включает 28 открыток, 6 документов.

Подготовка к Новому Году и Рождеству всегда начинается заранее, и одним из традиционных элементов ее выступает поздравительная открытка. Традиция отправлять поздравительные открытки родным и друзьям практически утеряна в наши дни, а ведь еще в начале XX века открытки были неразрывно связаны с их владельцами и хранились иногда в течение всей жизни как частица прожитого и глубоко ценимого.

Петр Аркадьевич Столыпин — один из крупнейших реформаторов в истории нашей страны. Его земельные преобразования имели целью подъем сельского хозяйства и создание слоя сильных крестьян-фермеров путем разрушения общины. Для этого в европейских губерниях России осуществлялся перевод общинных земель крестьян в частную собственность.

Алтайский округ, включавший территории современного Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей, привлекал наибольшее количество переселенцев; здесь селилось 48 % крестьян, направлявшихся в сибирские губернии. Если за всю вторую половину XIX в. здесь поселилось около 600 тыс. чел., то в 1907-1909 гг. в округ ежегодно прибывало до 250 тыс. чел. Всего за 1907-1914 гг. сюда переселилось 734 тыс. чел. Население округа за 16 предвоенных лет увеличилось более чем на три четверти.

Столыпинские переселения имели огромное значение для нашего края, они дали невиданный толчок для освоения земель и развития сельского хозяйства. Земледельческий опыт переселенцев, культура в широком смысле слова переносилась на районы, до этого малоосвоенные. За 7 предвоенных лет посевы на Алтае увеличились на 84,6%. Но в организации переселений имелась масса недостатков, картина была отнюдь не радужная. Не было опыта в проведении столь крупного мероприятия. Не хватало средств. Фонд свободных земель быстро истощался. Земельные участки выделялись наспех, имелось много нареканий на их качество, земля часто была мало пригодна для хозяйствования, без воды, и все чаще она выделялась в районах рискованного земледелия — в Кулундинской степи, в Горном Алтае, в таежных местах. Было много беззакония и произвола чиновничества.

Источник: Храмков, А. А. 90 лет со времени пребывания на Алтае П. А. Столыпина / Храмков А. А. // Страницы истории Алтая, 2000 г. : календарь знаменат. и памят. дат. - Барнаул, 2000. - С. 44-47

Полный текст (pdf, 153 Кб)

Партнеры в создании коллекции: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», КГБУ «Государственный архив Алтайского края», МБУК «Культурно-досуговый центр» муниципального округа Суетский район, Министерство экономического развития Алтайского края, МБУК «Славгородский городской краеведческий музей».

Коллекция содержит 131 документ: 14 книг, 56 статей, 20 фотографий, 5 карт, 35 архивных документов, 1 видеоматериал.

Коллекция посвящена "Году экологии" в России.

Многообразие зональных и интразональных ландшафтов Алтайского края способствует видовому разнообразию животного мира. В фауне края насчитывается более 320 видов птиц и 90 видов млекопитающих. Здесь произрастает около 2000 видов высших сосудистых растений, что составляет две трети видового разнообразия Западной Сибири. Среди них есть представители эндемических и реликтовых видов. К особо ценным относятся: золотой корень (родиола розовая), маралий корень (рапонтикум сафлоровидный), красный корень (копеечник забытый), марьин корень (пион уклоняющийся), солодка уральская, душица, зверобой, девясил высокий и другие. Лесной фонд занимает 26 % площади края.

Коллекция включает 47 документов и 41 открытку

Библиотека благодарит Государственный природный заповедник "Тигирекский" за помощь в создании коллекции.

С началом войны в 1941 году под угрозой оказались промышленные центры европейской части СССР. Уже в первые месяцы было принято решение о массовой эвакуации предприятий, учреждений и населения в восточные регионы страны, включая Алтайский край.

Основные направления эвакуации включали:

• Промышленность: в край было перевезено более 100 предприятий и цехов, в том числе 24 машиностроительных завода общесоюзного значения.

• Население: край принял свыше 215 тыс. человек эвакуированных, включая женщин, детей и стариков.

• Наука и культура: эвакуированы научные институты, учебные заведения, театральные коллективы.

Коллекция включает 67 документов: 65 книг и статей, 2 архивных документа.

Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.